Kunst im Widerstand – Herausforderungen

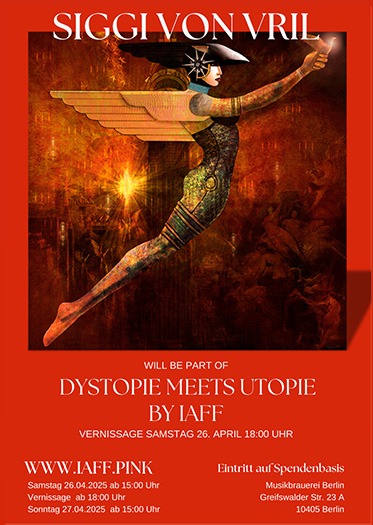

Kreativer Aktivismus: Dystopie meets Utopie“ in Berlin (April 2025)

Kunst im Widerstand: „Dystopie meets Utopie“ – kreative Kraft trotz Widerspruch

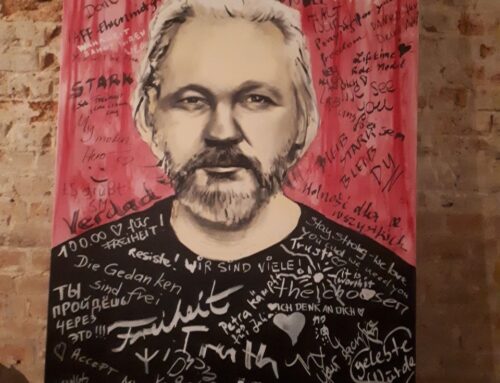

Vorweg: Die IAFF ist ein eingetragener Kunst- und Kulturverein, der von freiheitsliebenden Kunstfreunden und Künstlern 2022 in Berlin gegründet wurde. Im September 2022 fand die erste Internationale Ausstellung für Freiheit im Rahmen des Berlin Art Weekend in der Musikbrauerei statt. Künstler und Musiker präsentierten ihre künstlerischen Positionen zum Thema Freiheit in ihrer jüngsten Entwicklung unter Corona und dem Krieg. Dadurch entstand ein gesellschaftspolitisches Zeitdokument aus Fotografien, Bilder, Collagen, Videokunst, Performances, Musik und Theorie.

In meinem letzte Beitrag schrieb ich bereits über die IAFF und auch deren Ausstellung: „Make Art not War“ (hier lesen)

Um was geht es?

Im April 2025 fand in Berlin die Ausstellung „Dystopie meets Utopie“ statt – ein kuratierter Kunstraum, der sich mit den komplexen Spannungsfeldern zwischen kreativem Aktivismus, gesellschaftlicher Vision von Geschichte , Gegenwart und Zukunft und dem dazugehörigen Widerstand auseinandersetzte. Die Veranstaltung brachte internationale Künstlerinnen und Künstler zusammen, die sich mit politischen, sozialen und kulturellen Themen beschäftigen und dabei neue Ausdrucksformen des künstlerischen Widerstands erkunden.

Kunst als Brücke – aber nicht immer willkommen

Die Ausstellung zeigte eindrucksvoll, wie künstlerischer Aktivismus als Brücke zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Perspektiven dienen kann. Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, kamen in Berlin zusammen. Viele der Werke setzten sich mit Fragen nach Zukunft, Identität, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit auseinander – einige nahmen eine eindeutige politische, sowie gesellschaftliche Position ein. Andere jedoch nahmen nicht immer eine eindeutige Position ein. Dennoch wurde deutlich, dass Kunst im Widerstand nach wie vor mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere wenn sie sich außerhalb gängiger öffentlicher, vom „Staat“ finanzierter Narrative bewegt. Welch Überraschung.

Obwohl die ausgestellten Werke einen offenen Dialog anregen sollten, sehen sich Künstlerinnen und Künstler häufig mit Kritik, Zensur oder mangelnder Sichtbarkeit konfrontiert. Kreativer Aktivismus, der bestehende Strukturen infrage stellt, stößt nach wie vor auf Ablehnung – selbst in den so hoch gepriessenen demokratisch geprägten Gesellschaften.

Was ist Demokratie? Was ist eine Scheindemokratie?

Zwischen Utopie und Dystopie – ein Spannungsfeld der Perspektiven

Der Titel der Ausstellung „Dystopie meets Utopie“ spiegelt dieses Spannungsfeld wider. Während einige Kunstwerke dystopische Szenarien thematisierten – etwa ökologische Krisen, soziale Isolation oder technologische Überwachung –, zeigten andere utopische Entwürfe für eine gerechtere, offenere Gesellschaft. Wieder andere beschäftigten sich mit übergeordneten Themen wie Bewusstsein und Heilung, sowie Geschichte – die aufzeigt wohin wir gehen werden. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Zukunftsvisionen regte Besucherinnen und Besucher zur Reflexion an und stellte die Frage: Welche Rolle kann Kunst heute im öffentlichen Diskurs spielen?

Siggi von Vril – Wahrnehmung und Propaganda in linken antifaschistischen Blogs & Interview mit Compact Magazin TV

Ein Augenmerk wurde in der medialen Berichterstattung auf Siggi von Vril gelegt. In mehreren linken, so called – „antifaschistisch“ (was auch immer das bedeutet bei diesen Radikalen) orientierten Blogs, sowie in einer medial reichweiten Zeitung aus Berlin, wurde hervorgehoben, wie sich meine Kunst als Ausdruck kreativen Widerstands interpretiert. Dort wird häufig betont, dass meine Artworks und Mixed‑Media-Installationen eine Form visueller Kritik darstellen – besonders wenn sie normative Erzählstrukturen infrage stellen. Das kann man so sagen, ja.

Ein Compact Magazin TV Interview mit mir, tauchte im Rahmen der Begleitung der Ausstellung „Kunst im Widerstand: Die neue Szene“ auf. Dort wurde ich – gemeinsam mit anderen Künstlern wie Jill Sandjaja von der IAFF – vorgestellt und nach meinem künstlerischen Ansatz gefragt ( COMPACT TV ). Blogs aus dem linken Bereich greifen diesen Auftritt auf, dabei wird einerseits betont, dass Siggi von Vril bewusst Konventionen herausfordert. Weiss nicht was daran schlimm sein soll ;-)

Beispielsweise: „Sie nutzt visuelle Sprache, die bestehende Machtmechanismen subtil hinterfragt“ oder auch gut „NS- Ästehtik auf der Bühne der neuen Rechten“ oder noch besser „im Zentrum der Aufmerksamkeit: eine Figur namens SIGGI VON VRIL, vorgestellt mit Pathos, Inszenierung und NS-Zitatästhetik. Der Name allein verweist in die völkische Tradition – auf die antisemitisch-esotherische Vril Gesellschaft. Sie bezieht sich expizit auf den Nazi-Bildhauer Arno Breker und mehr …“

Ich möchte an dieser Stelle eine alternative Sichtweise teilen, die im öffentlichen Diskurs oft untergeht:

Arno Breker war in erster Linie ein großartiger und talentierter Künstler seiner Zeit. Ihn mit Gewalt, Aggression und Unterdrückung gleichzusetzen, empfinde ich als ziemlich einfallslos und ausgedacht, es gibt keine Hinweise dazu. Seine monumentalen Skulpturen und Werke hatten in ihrer Zeit eine tiefgreifende Wirkung. Sie spiegelten nicht nur den Geist ihrer Epoche wider, sondern verkörperten auch eine Form von Kraft, Würde und Aufrichtung, die den Menschen in diesen schweren Zeiten Zuversicht und Identität zurückgaben – deshalb wollen sie nicht dass Künstler wie SIGGI VON VRIL sich zur Allgemeinheit durchsetzen – wir geben Kraft und Mut und erzählen Sequenzen aus einer Geschichte die viele noch nicht gehört haben. Er, wie viele andere seiner Zeit, beschäftigten sich mit Themen wie Spiritualität, Naturlehre, Bewusstsein, Metaphysik und mehr. Spiegelt also keine gewaltsame Haltung wider.

Es war eine Zeit, in der Deutschland – wie bereits mehrfach in seiner Geschichte – dem Einfluss machtorientierter Gruppen ausgesetzt war, deren Ziel es war, das Land und seine Verbündeten zu destabilisieren. Dass viele Menschen diese Ereignisse aus schulischer Bildung oder offiziellen Narrativen anders kennen, schließt nicht aus, dass es auch alternative Perspektiven gibt, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beitragen können. Mich als Künstlerin deshalb zum Feindbild zu erklären, empfinde ich als Ausdruck von Unwissenheit – und es sagt letztlich mehr über die Haltung dieser Menschen aus als über meine Arbeit. Wer keinen offenen Diskurs zulässt, sich aber gleichzeitig eine feste Meinung zu Themen bildet, von denen er kaum Kenntnis hat, offenbart für mich vor allem eines: einen vernebelten Geist.

Künstler, die Werte wie Liebe, Stolz, Bewusstsein, Stärke und Geschichte in ihre Werke einfließen lassen, zu verurteilen, ist nichts anderes als Ausdruck eines totalitären Denkens – welches bestimmte Themen verschleiern will. Wäre Breker ein Hetzer gewesen, hätte er seine Kunst zur Gewaltverherrlichung oder Propaganda im negativen Sinne missbraucht – das wäre ein anderes Thema. Doch genau das tat er eben nicht. Vielmehr wurde seine Kunst durch ihre Tiefe und Kraft anerkannt – auch von Politikern seiner Zeit, was in der heutigen Bewertung jedoch als Makel gilt und reflexartig zur pauschalen Ablehnung führt. Was nicht ins gewollte Narrativ passt, wird diskreditiert. Die Folge: Alles, was auch nur im entferntesten mit dieser Zeit in Verbindung steht, wird in Bausch und Bogen verurteilt – ungeachtet der eigentlichen Intention oder künstlerischen Aussage.

Dieses Phänomen betrifft nicht nur Breker. Auch andere Künstler, die unter der damaligen Regierung gefördert wurden, werden heute automatisch in einen bestimmten Kontext gedrängt. Dabei ist es weltweit üblich, dass Staaten Künstler unterstützen, die bestimmte Werte verkörpern – ob in kommunistischen Regimen, Monarchien oder Demokratien. Doch während diese Förderungen anderswo unkommentiert hingenommen oder sogar gefeiert werden, gilt hier eine moralische Doppelmoral. Dieselben Institutionen, die sich als demokratisch bezeichnen, entscheiden willkürlich, wann Kunst legitim ist – und wann sie gefährlich sei.

Über ein Jahrzehnt lang war ich als Fashion Stylistin tätig. Eines meiner bedeutendsten und eindrucksvollsten Projekte war die Mitwirkung am Musikvideo „Deutschland“ der Band Rammstein. Meine Aufgabe bestand darin, durch gezielt eingesetzte Mode und Accessoires die Geschichte und Aussage des Songs visuell zu unterstreichen. Auch in diesem Kontext habe ich bewusst mit symbolischen Elementen gearbeitet – darunter auch solche, die auf das historische Deutschland verweisen. Damals wurde ich nicht als „problematische Künstlerin“ wahrgenommen, obwohl die komplette Aussage des Videos reine Innterpretation ist. Keiner stellte das infrage – es war eben Rammstein. Die Frage, die sich mir heute stellt: Wo ziehen wir eigentlich die Grenze? Warum wird dieselbe künstlerische Ausdrucksform im einen Fall akzeptiert und im anderen diffamiert?

Der Begriff „Vril“, den ich immer wieder aufgreife und aus dem mein Künstlername besteht, hat seinen Ursprung in dem Buch „Vril – Die kosmische Urkraft“ (veröffentlicht 1930 unter dem Namen Johannes Täufer), das sich mit Naturgesetzen und metaphysischen Prinzipien beschäftigt. Weitere Inspiration stammt aus Bulwer-Lyttons „The Coming Race“ (1871), das von einer unterirdischen Zivilisation erzählt, die eine energetische Urkraft namens Vril nutzt, um ein stilles, zurückgezogenes Leben fernab der Oberfläche zu führen. Beides sind Werke mit visionärem Gehalt – keine politischen Manifeste.

Auch werde ich immer wieder kritisiert, den Begriff völkisch zu nutzen. Ja, im Jahr 2025 und in Deutschland ist das natürlich ein Grund, auf die Barrikaden zu gehen. Viel Spaß dabei.

Was dabei völlig untergeht: Völkisch ist nicht per se gefährlich – gefährlich ist nur, wenn man Denkverbote verhängt und glaubt, Geschichte ließe sich durch das Tilgen von Begriffen bewältigen. Worte verbieten, statt Inhalte zu hinterfragen, ist sicher der richtige humane Ansatz – Clownsworld lives on.

Dass solche Themen heute reflexhaft als „rechts“ oder „radikal“ diffamiert werden, obwohl sie ihre Wurzeln in kulturellen, künstlerischen und geistigen Welten haben, wirft eine entscheidende Frage auf: Warum der immense Aufwand, sie zu diskreditieren? Warum diese große Angst vor alternativen Denkmodellen, vor spirituellen Konzepten, vor Stolz und Eigenverantwortung? Wer genau hinhört, erkennt: Der Begriff „rechts“ wird heute nicht selten instrumentalisiert, um alles mundtot zu machen, was dem herrschenden Weltbild gefährlich werden könnte. Es ist ein Werkzeug – nicht zur Aufklärung, sondern zur Kontrolle. Auch zur Kontrolle unseres Bewusstseins, denn damit steht und fällt alles. Diese Welt ist nicht so, wie sie erscheint.

Sie lügen – und das tun sie nicht erst seit gestern. Kein linker Blog und kein erhobener Zeigefinger über Begriffe wie „völkisch“, „Breker“ oder „Vril“ wird mich davon abhalten, meine eigene Wahrheit auszusprechen und zu erforschen. Denn Worte zur Wahrheitsfindung – ob unbequem oder nicht – verlangt danach, ausgesprochen zu werden. Was auch immer Wahrheit bedeutet.

Diskursive Spannung

- Die Ausstellung machte sichtbar: Kreativer Aktivismus, der nicht eindeutig dem gewünschten politischen Lager zuzuordnen ist, stößt auf Ablehnung – teilweise inszenierter Ablehnung (die Taktiken sinnd immer wieder die selben).

- Diskussionen in Blogs zeigen, wie eng Sichtbarkeit mit Themen wie Kunstfreiheit und narrative Anpassung verbunden ist.

- Da sich die Meinungsmacher unserer Realität gerne in Projekte und Firmen einkaufen, um eben ihre Meinungen und Ansichten besser streuen zu können, ist Vorsicht angebracht, um nicht in eine weitere Gedankenfalle zu tappen.

Fazit

„Dystopie meets Utopie“ zeigte: Kunst kann Verbindung schaffen, kritische Diskurse eröffnen und gleichzeitig auf Widerstände stoßen – besonders wenn sie nicht am erwarteten öffentlichen Narrativ ausgerichtet ist. Die Erwähnung von Siggi von Vril in antifaschistischen Blogs und im Compact TV Interview macht deutlich, wie Kunst aktiv wahrgenommen wird – aber auch reflektiert werden muss.